第一話 僕が好きなのは……

_______________________________________

『ママ、とても綺麗だ……』

それは学校が夏休みに入ったばかりのある日の夕方のことだった。そのとき自宅のリビングで紅茶を飲んでいた瞬は、ダイニングキッチンで夕食の支度をしている母のほうへと視線を向けると、その美しい後ろ姿にむかって心の中でそう呟いていた。

瞬の母親の瞳は今年で三十四歳になるが、その容姿はとても若々しく、息子である瞬の目から見ても、まだ二十代半ばくらいの年齢にしか見えなかった。それでいてスタイルも抜群で、クリーム色のタイト・スカートの裾から見えるスラリとした白い脚、“ツン”と盛り上がったヒップから背中にかけてのなだらかなラインは、見るものすべてに思わず感嘆の溜息を漏らさせるような美しさをかもしだしており、その美麗な容姿の中でもとくに秀逸なのは、ベージュ色のサマーカーディガンを羽織ったモスグリーンのブラウスの上から、まるでこぼれ落ちんばかりに突き出たその胸の大きさだった。“キュッ”と締まった細いウェストとは対照的に、その存在を見るものにアピールしてやまない、ボリュームのある大きな乳房はまさに見事という言葉でしか表現ができなかった。

そんな美しい母親をもった瞬だが、彼女をひとりの女性として意識しはじめたのは、ごく最近のことだった……。

中学生の綾瀬瞬は都心にほど近い、ある高級住宅街に母親である瞳と二人で暮らしていた。商事会社に勤務する父親の聡一は、この春からイギリスのロンドンへと長期の予定で単身赴任をしていた。聡一は商社マンという仕事柄海外などへの出張が多く、瞬が幼い頃から家を留守がちだった。そのため父親の単身赴任が決まったときも、そういった父親不在の状況に慣れていた瞬は、別段父親を嫌っているというわけではないのだが、そのことに対して別段寂しいといった感情などはあまり感じなかった。

その反面、瞬の母親への依存心は人一倍強く。小さい頃から祖父母などに『お前たち親子は、まるで一卵性双生児のように仲がいいね』と言われるほど、母に甘えなついていた。そのため今でも瞬には、何事も母なしではいられないような幼いところがあった。

そんな瞬ではあったが、中学に入学した頃から、子供の頃には意識したことのない壁のようなものを母に対して感じたりすることなどもしばしばあった。それでも、瞬が母親を必要とする度合いは以前となんら変わることはなかったし、瞳のほうもそんないつまでも子供っぽさが抜けない息子の甘えを甘受していた。

ところがこの数日の間に、瞬の母親の瞳に対する見方が少し変ってきていた。

それは、今から数日ほど前、瞬が夏休みに入る直前のある日の出来事が原因だった。

その日は朝からギラギラと太陽の日差しが照りつける、それでいてジメジメとした感じのとてもむし暑い日だった。折しもその日の午後、瞬の通っている中学校の冷房機器が突然故障したため、その気温では授業にはならないと判断した校長の判断により、急遽学校は午前授業となった。学校から下校し自宅に帰ってきた瞬は、家に入ろうと玄関のノブに手をかけた。

ガチャガチャ……。

『あれ?鍵がかかっている…』

そのため、瞬は持っていた合い鍵で家に入ろうとしたが、中から防犯用のチェーンが掛けられていために中に入ることができなかった。瞬は仕方なく、玄関脇にあるインターホンの呼び出しボタンを押した。

ピンポン、ピンポン、ピンポン……。

三回ほど鳴らしてみたが、母が出てくる様子は全くなかった。

「ママ、ママ。玄関のドアを開けてよ」

瞬はインターホンから呼びかけてみた。すると少ししてから、“カチャリ”と玄関の鍵が開く音が聞こえてきた。

「ごめんなさい、瞬ちゃん。ママ、今シャワーを浴びていたのよ」

そう言いながら、出迎えのために玄関へと出てきた母のその姿を見た瞬間、瞬は今までに経験したことのない衝撃を受けた。

思わぬ時間に帰宅してきた息子のために、浴びていたシャワーを慌てて切りあげて迎えに出てきたのだろう。水滴を含んでしっとりと濡れた艶やかな黒髪の輝き、胸元のボタンがいくつか外れている白いブラウスからうかがえる、明らかにノーブラとわかる豊かな胸のふくらみと、パンティーの縫い目のラインがくっきりと浮き出た、モスグリーンのセミタイト・スカートにぴっちりと包まれた、女盛りの丸い張り切ったヒップの魅力的な母親の姿は、真夏のギラギラと照りつけるような陽光の下で、素晴らしく挑発的なものだった。

普段は清楚な感じの服装が多く、夏場の暑いときもけっしてだらけたような格好を見せない母のそんな悩ましすぎる姿に、瞬は我を忘れてしばらく見とれてしまっていた。

『僕のママは、こんなにも女らしかったのか……』

心の奥からわき上がってくるそんな思いに、瞬の心臓は早鐘のように激しく脈打ち、それにともない全身の肌が“カッ”と熱く火照ってくるのを感じていた。

瞬はそれまで、母親の瞳を女として見たことは一度としてなかった。瞬は今年で十五歳になるが、その年頃の少年ならば、もう女に興味をもっていても不思議ではない。事実、瞬は一年ほど前から性夢に悩まされることが多くなり、その頃からその切ない欲望の処理手段として、ごく自然にオナニーをすることを覚えた。そのため異性にたいする興味は人一倍強く、学校の行き帰りなどに目にする美しい女性たちの姿に思春期の少年らしい青臭い欲望の眼差しを向けることも少なくなかった。

だが母親という存在はあまりにも身近すぎて、かえって瞬の目にはつかなかった。『遠くて近きは男女の仲』という言葉があるが、母親という存在の場合はむしろその逆にあるものと言えよう。しかし、いま眼前に立っている母の艶姿は、そんな瞬の女性観を一変させてしまうほどの妖しい魅力を放っていた。

「どうしたの?早くお家に入ったら」

玄関に立ち尽くしたまま、いっこうに家に入る様子を見せない息子に対して、瞳はそう呼びかけた。

「う、うん。今入るよ…」

自分に呼びかける母のその声に、我に帰った瞬はそう答えた。そして、今にも破裂しそうに高鳴っている己の心臓の鼓動を母に悟られまいと、必死になって平静さを装うと、玄関へと足を踏み入れた。

「おかえりなさい」

「ただいま」

二人はそう言葉をかわすと、リビングの方へと歩きだした。瞬は母親の背後につき従うように歩きながら、その視線を母の美しい背中の方へと向けていた。眼前にある白いブラウスからは、ブラジャーをつけていない母の白く美しい背中の影かすかに透けて見えていた。そして、そこから少し視線を下のほうへ落としていくと、たっぷりとした量感を感じさせる肉付きのいいヒップが、まるで瞬を誘惑するかのように、一歩一歩歩くたびに右へ左へと揺れていた。

実の母親の身体をそんな目で見ていること自己嫌悪を感じつつも、瞬の視線はその揺れている、母のムッチリとしたヒップのラインに釘付けになってしまった。そして、そんな母の後ろ姿を食い入るように見つめているうちに、瞬は己の下腹部のものがムクムクと勃起してきていることに気づいた。

『わっ、鎮まれよ。こんなところで大きくなったら……』

瞬は心の中でそう思った。だがその反応は一向におさまる気配を見せなかった。

『ママを見てこんなになるなんて、もしママに気づかれたら……』

そう考えた瞬は、慌てて母のヒップに向けていた視線をほかにそらして肉棒の膨張を押さえようとした。その努力が功を奏したのか、なんとか股間の勃起は徐々に鎮まっていった。そして、そのままリビングに入った二人はソファーに座り、その日の瞬の学校での出来事などを話したりした。

「そう言えば、今日は帰りが早かったわね」

瞳は優しく微笑みながら、息子に話しかけた。

「うん。今日、学校の空調が故障しちゃって、この暑さでしょう。勉強に集中できないだろうって、校長先生が午前授業にしてくれたんだ」

「そうよね。この暑さだもの。ママなんて、今日は午前中だけで二回もシャワーを浴びちゃったわ…」

瞳はそう言いながら少し身体をかがませると、まだ少し濡れている髪を右手でかきあげる仕草をした。その瞬間、かがんだ拍子に母の白いブラウスの胸元が大きく開き、その下にあるブラジャーをつけていない大きな乳房の谷間が瞬の眼前にさらされた。そしてほんの一瞬ではあったが、その頂点でひっそりと息づく桜色の乳首の先端も覗き見えた。もうそれだけ瞬の胸は妖しくざわめき、激しく脈動する心臓から送りだされている血液が熱く沸騰しその奔流が、股間のある部分へふたたび集中していくのを感じた。

『ま、まただ、どうしよう……』

そんな母のなにげない仕草に、敏感に反応してしまう自分の肉体を瞬は恨めしく思った。そして瞬は、その股間の変化を母に気づかれないようにするために、足を組んで座りなおした。しばらくは、そのまま普通の会話をしていた二人だったが、母の薄着の姿を目の前にしているせいであろう、瞬の勃起は一向に鎮まる気配を見せなかった。しかたなく瞬は、「汗をかいたので、シャワーを浴びるよ」と母に言うと、股間の勃起を悟られないよう素早く母に背を向けて立ちあがると、そのままバスルームへと向かった。

脱衣所に入った瞬は、着ていた衣服を全て脱ぎ捨てた。すると瞬の若い肉棒は己の下腹部で、すでに天を突かんばかりに勃起していた。瞬はその勃起を右手で軽く握りしめると、そのまま浴室の中へと入っていった。

『冷たいシャワーでも浴びてすっきりすれば、コイツもおとなしくなるだろう…』

そんな軽い気持ちでシャワーを浴びようと考えた瞬であったが、それが間違いだったということにすぐに気がついた。

「ん?……」

バスルームの中に入った瞬は、そこに母の残り香が漂っていることに気がついた。

『そうだ、さっきまでここでママがシャワーを浴びていたんだ…』

瞬の鼻腔に母の使っている香水のいい匂いがほのかに漂ってきた。そして、その芳しい香りと、つい今しがたまで見ていた、母の身体の残像に瞬は思わず我を忘れ酔いしれてしまっていた。その思いに反応するかのように下腹部の肉棒はさらに硬度を増し、己の下腹部を叩かんばかりに弓なりにそりかえっていった。そのまだ皮の剥けきっていない幼さの残る肉棒の先端を覆っていた皮は半ば後退し、そこから欲望の前垂れをもらしている亀頭の先端部分が見え、そこからは既に欲望の前触れともいうべき透明の液体がもれ出て周辺部分をヌルヌルに濡らしていた。

『もうだめだ…』

もう勃起を鎮めるどころではない、そう思った瞬は思いきって肉棒を前後にゆっくりと動かしはじめた。軽く擦りたてているだけで、そこから言いしれぬ快感の波が高まっていくのが感じられた。そう思った瞬間、もうなるようになれという思いで、瞬はバスルームの中でオナニーをすることにした。そして間違って母に覗かれないよう、バスルームのガラス扉の内鍵を閉め、直立不動の姿勢のまま瞼をゆっくりと閉じると、びんびんに勃起している己の肉棒をゆるゆると扱きたてていった。

同時に、瞬の閉じられた瞼の下では、先ほどまでの母の艶姿が次々と描きだされていった。衣服の上からもはっきりとわかる弾むように揺れる大きなバストとその谷間。キュッと締まった美しい背中から腰にかけての曲線。そしてまるで白桃のような形の大きなヒップ。その全てが瞬の青い欲望をかきたて、彼を誘惑してやまなかった。

そんな母の肢体を思いおこしただけで興奮の極地に達してしまった瞬は、激しく肉棒を扱きたてはじめていた。

「ウッ…」

瞬はバスルーム内に響く、快楽の呻き声を必死に押し殺し、徐々に肉棒を扱きたてるスピードを早めていった。すると、ものの数秒もしないうちに、瞬の脳髄は痺れ、腰骨に電流のような鋭い痛みのような感覚が走ったかと思うと、若い肉棒は一気に暴発してしまった。

瞬は荒い吐息をはきながら、ゆっくりとバスルームの冷たいタイル張りの床に片膝をつき、腰を落としていった。その視線の先に、タイル張りの壁に飛び散って付着している自分の精液が映った。その白い粘液がトロリといった感じで流れ落ちていく様子を見つめながら、ポツリとひと言だけ呟いた。

「ママ…」

瞬は自分の母への思いが、母親を思う息子の、親子の情愛のそれから、なにか別の感情をふくんだものへと変わっていくのを感じていた。

『もしかしたら、僕はママを好きになってしまったのかも?…』

そんな思いが瞬の心の中に浮かんだ。そして、その思いは日を追うごとに瞬の心の中で次第に大きく膨れ上がっていった。それと同時に瞬は、母をひとりの女として強く意識しはじめ、彼女の前に出ると、それまでのように気やすく話をすることもできなくなっていった。

……どうしたの?ねえッ、瞬ちゃん!

自分に呼びかけるその声に、ぼんやりと数日前のそんな出来事を思い返していた瞬は我に帰った。

「な、なに?どうしたのママ」

慌てて瞬は母に返事をした。

「さっきからぼんやりとしちゃって、どこか具合でも悪いの?」

瞳は最近ちょっと元気のない様子の我が子にそう言った。

「なんでもないよ」

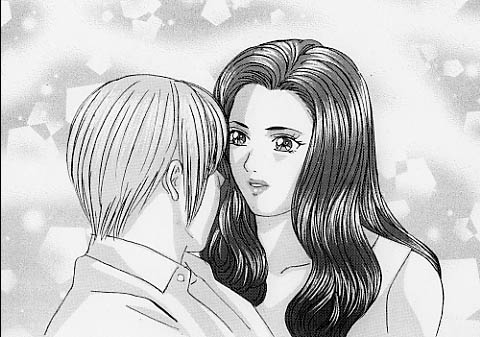

瞬がそう答えた瞬間、母の美しい顔が目の前に近づいてきた。

「そうねぇ、熱もないようだし……」

瞳は瞬が幼い頃からの習慣で、両手で息子の頭を抱えるようにし、その額に自分の額を押しつけるようにして熱をはかる仕草をするとそう言った。

「なんでもないったら」

瞬はいつまでも自分を幼い子供のように扱う母のそんな仕草に困惑しながらも、母の柔らかい肩をつかんで、その身体を自分から引き離し、内心の動揺を悟られまいと冷静さを装った声で言った。

「いいえ、ママにはわかるの、最近の瞬ちゃんどこか変よ。ママはね、瞬ちゃんを産んでから、一日たりともあなたと離れたことがないのよ。あなたに何かあれば、すぐにでもわかるわ……あっ、わかった!」

瞳の美しい顔に、少女のような悪戯っぽい微笑みが浮かんだ。

「ひょっとして、瞬ちゃん、誰か好きな女の子でもできたんじゃないの?」

「へ、変なこと言わないでよ。そんなんじゃないよ、違うったら!」

「そんなにムキになって否定しているところを見ると、ピンポーンじゃないかしら」

瞳はムキになって否定の言葉を並べたてている息子の様子を、微笑みながら見て言った。

「バカなこと言わないでよ。違うったら、違うよ」

「冗談よ。冗談……」

瞳は笑顔でそう言うと、夕食の準備の続きをするためにキッチンへと戻っていった。

「もう、ママったら……」

そう言ったものの、瞬は内心ドキドキしていた。

『もしも、僕が本当のことを言ったら、ママはどんな顔をするだろう?……』

瞬はキッチンで夕食の支度をしている母の背中を見つめながら、「僕が好きなのはママだ」と母に告白してしまったそんな状況を想像して、思わず顔を赤らめた。夕食の支度に忙しい瞳は、そんな我が子の顔色の変化に気づくことはなかった。

to be continued・・・(つづく)